一

常见熟人在朋友圈发美图时喜欢加一句含义隽永的按语:“除了眼前的苟且,还有诗和远方”。

失意,心情不好时,用诗和远方宽慰自己。得意,心情爽快时,用诗和远方为自己助兴壮怀。无论是安安静静宅在家里,还是说走就走云游四海,诗和远方都不妨成为装饰各自心境的轻奢顶配。

我想到自己读过的三个人的诗。

二

先说陈寅恪。陈是江西修水人,修水隔我家乡浏阳并不太远。我是先知道王国维,而后才晓得陈寅恪。喜欢王国维的《人间词话》。王因价值观崩溃、对时局绝望、不满于学术环境再加上个人心理因素而投湖自尽。是陈寅恪为王维国写的墓志铭,其中“惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光”成了永远激励后来读书人的不朽箴言。

(海宁王先生之碑铭)

陈寅恪最为世人称道的就是老夫子按照自己的独立意志,远离政治潜心学术,态度十分决绝。但陈寅恪的学术著作我仅仅比较细地读过一部《柳如是别传》。相比之下,我喜欢这位老夫子的诗。

读过《柳如是别传》之后我就想过,祖父当过湖南巡抚,父亲是吏部主事,作为“官三代”的陈寅恪他纵使想一门心思做学问,哪里就真能无心政治远离政治呢?我读上中下三大本《柳如是别传》读到最后留在脑海里不肯走的还是陈寅恪的“独立之精神,自由之思想”。只是,这种精神和思想是通过侠女子“河东君”的民族气节、家国情怀、情感世界和文采风流形象生动地表现出来的。

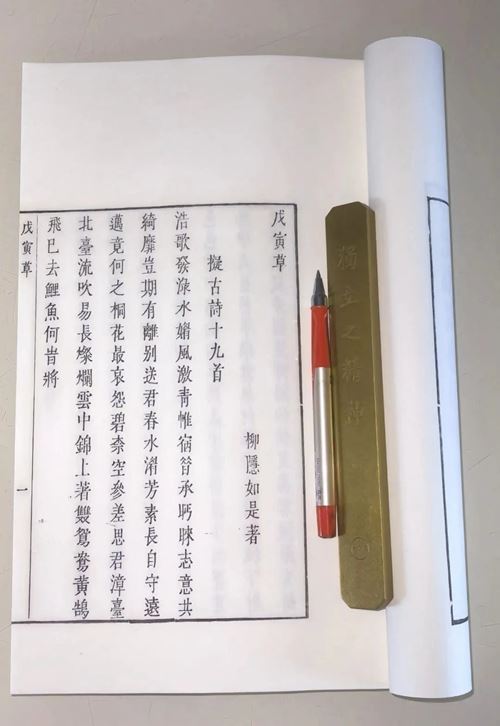

(柳如是拟古诗十九首)

陈寅恪晚年已盲目膑足,这位学贯中西的一代史学大师衰朽残年竟以十载之功为古代一个一生深度“介入”国家政治的名妓立传,做这种学问是一种寄托吗?

肯定是。诗最是耐人寻味的好东西啊。读陈寅恪的诗让我回答得更加笃定。诗言志。志者,心之所之也。陈寅恪一生经历的政治大事件,在他的诗里都能觅得其独自“吟咏”。尽管陈诗多用典,表达委婉,谛听文字中传出的泣血悲鸣,我们还是不难读懂他对其时政治和社会问题的尖锐批判,锋芒所及大大超越了学术畛域。如果有朋友想了解陈寅恪这个人,我就会建议他先去读陈寅恪的诗。我这里随手抄录几首,您慢慢品味吧。

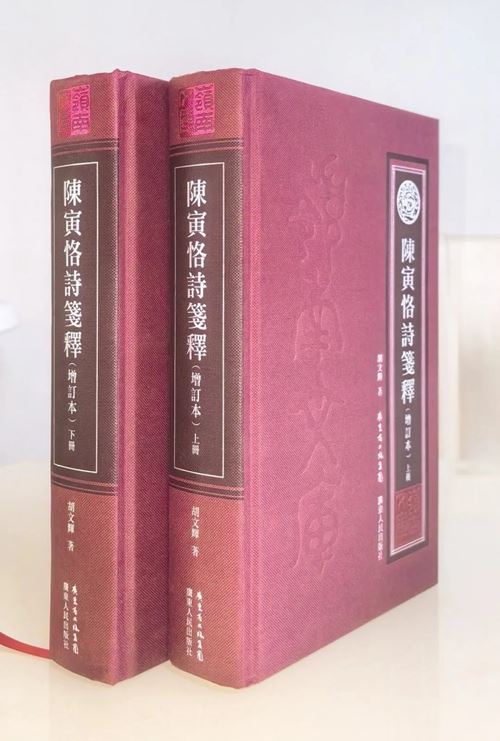

(陈寅恪诗笺释)

谁缔宣和海上盟,燕云得失涕纵横。

花门久已留胡马,柳塞翻教拔汉旌。

妖乱豫幺同有罪,战和飞桧两无成。

《梦华》一录难重读,莫遣遗民说汴京。

(《乙酉七月七日听读〈新水浒传〉后闻客谈近事感赋》1945年8月)

不生不死最堪伤,犹说扶余海外王。

同入兴亡烦恼梦,霜红一枕已沧桑。

(《霜红龛望海诗感题其后》1950年12月)

墨儒名法道阴阳,闭口休谈作哑羊。

屯戍尚闻连浿水,文章唯是颂陶唐。

海天明月伤圆缺,岭树重楼困火汤。

一瞬百年强过半,不知何处觅家乡。

(《癸巳六月十六日夜月食,时广州苦热,再次朱师辙前韵》)

当年初复旧山河,道故倾谈屡见过。

岂意滔天沉赤县,竟符掘地出苍鹅。

东城老父机先烛,南渡残生梦独多。

衰泪已因家国尽,人亡学废更如何。

(《余季豫先生挽词两首 其一》1955年)

三

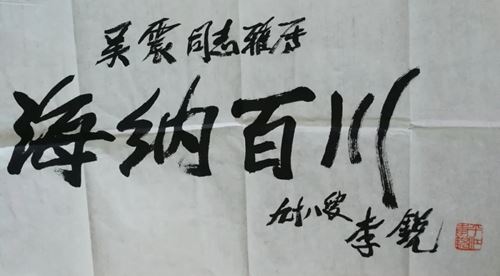

再说李锐老。浏阳隔壁平江县人。这位老革命搞了一辈子“政治”,尝过政治的甜头,更吃过政治的苦头。2002年9月,浏阳的诗教工作需要得到中华诗词协会的指导帮助,我和几位同事去北京汇报。协会顾问李锐老和会长孙轶青先生等协会领导亲自接见我们听取我们的汇报。在座谈会上,李锐老的发言给我印象极深。鹤发童颜的李锐一开腔就声称自己是一个政治动物,然后整个发言都是说他想说的有关“政治”的内容。这样一位对党史有深刻研究而又敢说话的党史人物、党史专家“双料货”,活到了103岁高寿才逝世。我有一部十卷本的李锐文集。在我心目中分量最重的是《庐山会议真面目》,而手头翻得最勤最多的却是其中的诗集《龙胆紫集》。

读李锐老的诗跟读陈寅恪诗,一样的兴趣盎然,只是思考、体味的方向是反着来的。政治是概念,讲逻辑,属于抽象的逻辑思维;文学是形象艺术,具体而微,是形象思维。抱着这样的认识,就想看看“政治动物”的诗是怎么回事。读陈诗是从诗里觅政治,读李诗则是从政治中体味诗。从满足我自己读书读人读史读社会的角度看,那是殊途同归,一样的耐人寻味。

李锐老诗集何以取名《龙胆紫集》?当年因言获罪,被打入大牢,监狱里见不到纸和笔,李锐便利用一次跌伤后要来擦伤口的龙胆紫药水当墨汁,在光辉著作的空白行间,写下400多首诗词。平反后,将这些诗词汇集起来就叫做《龙胆紫集》。入狱前风华正茂,李锐亦间或有诗,平反后,李锐老身居高位依然诗心不老,但后来无论是出版诗集新编还是续编,他始终无法放下《龙胆紫集》这个耐人寻思的书名。

依我看,谁要是说李锐老的诗词写得如何好水平如何高诗味道如何足,那肯定不是实事求是。不甚讲究旧体诗词的规则与技巧,多半是直白无碍,口号味颇浓。当然艺术性强的也有,只是少。我喜欢《龙胆紫集》,更多是因为它是李锐这位传奇人物的心灵秘史,也是一位职业革命者对自己所处时代的诗性记录,我是把它作为探寻人物内心世界的思想资料来读的。摘录这样几首诗,您读过之后,应该大致能理解认同我喜欢《龙胆紫集》的理由。

福祸相生自不虚,中流玩水又忘乎。

曾经九遇虚前席,尚忆三夸抗片疏。

风卷涛狂仍勿顾,文憎命达欲何如!

危言当作戏言听,剩得双肩搁一颅。

(《三峡》三首其一 1958年1月)

山中夏夜鬼缠身,号角鸣金耳不闻。

心事满腔何处诉,已无缘再让交心。

(《庐山吟》九首其一 1959年7月23日夜)

依然一個旧魂灵,风雨虽曾几度经。

延水洪波千壑动,庐山飞瀑九天惊。

偏憐白面书生气,也觉朱门烙印黥。

五十知非犹未晚,骨头如故作铜声。

(《狱中诗 五十自寿》)

庭中花木不根深,为患皆因内视昏。

却道从来言务实,岂知原本怯图新。

书生好恶终难改,傲骨嶙峋总觉亲。

吟得两联头半白,心田幸有善生根。

(《狱中诗 庭中花木》)

四

我要说的第三个人是戴瑞生先生。跟陈寅恪、李锐老不同,戴先生寂寂无名,只是我们浏阳乡下一位普通干部,且已逝世多年。戴先生有文化,在部队当过兵,在部队提的干,在部队被打成“右派”,从部队落难后回农村老家当过农民。

他的诗,我读得不多。有不有诗集也不得而知,查了一下,至少没有正式出版的诗集。

我是偶然在微信朋友圈看到戴先生外孙女陈竞女士《不倒的旗帜——谨以此文纪念我的外公》一文,文章里提到了她外公会写诗。陈女士还说她外公这一生写下大多数诗词,都是当了“右派”回乡务农备尝艰辛这个时期所作。在这篇外甥女纪念外公的长文里,贴出了好些旧体诗。比如:

投笔从戎去塞东,请缨曾效汉终军。

手提高祖斩蛇剑,臂挽由基射将弓;

纵马首山寻薛礼,驶船渤海忆曹翁;

沙场醉卧无缘得,解甲归田钓渭滨。

(《忆昔抚今》1962年于家)

漫天云雾黑沉沉,噤若寒蝉不放鸣。

又似游龙困浅水,更为猛虎离山林;

犬欺虾戏横眉视,鼠咬蛇伤怒目瞵;

雾散云收定有时,光明大地任驰奔!

(《抒怀》1966年于家)

商旅江西又返湘,潭州砂石双肩扛;

艰难苦累无须说,别妇抛雏恨断肠。

(《异乡谋生杂咏 其三》 1973年9月湘潭市)

昂头天外立台中,狺狺吠声充耳闻;

韩信不辞胯下辱,丈夫能屈亦能伸!

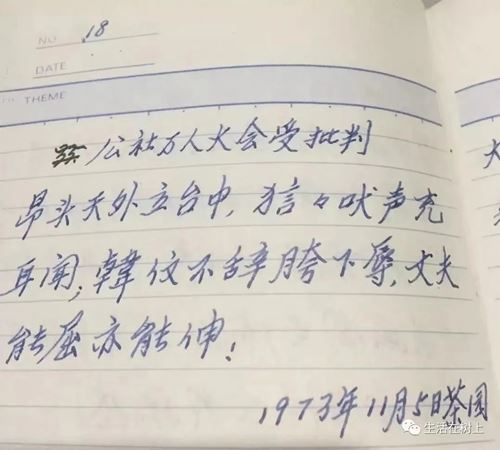

(《公社万人大会受批判》1973年11月5日于茶园)

(戴瑞生先生诗手稿 陈竞供图)

每个人都是时代、时局、时势的一粒尘埃。戴先生的诗便是一位卑微普通到尘埃里的人面对时代风云的咆哮狂卷所发出的无力而深沉的仰天长叹。

读戴先生这些诗,让我想起了自己的舅父陈传恢先生。

舅父的诗就是这种味道吗?很像啊。但心里的答案已经无法确切了。师范毕业后当老师的舅父也是遭领导打击报复被自愿精简下放回乡务农。在我并不是很懂事的时候,舅父曾经有意无意地让我看过他写在一个小学生用的算术本上的诗词。诗词中藏不住的幽怨不满的情绪还是读得懂。还有一个印象就是舅父笔下灰暗的没有生机的生产生活场景跟我们平时经常要热情歌颂的农村新貌完全不同。因此,看的时候总觉得有点怪异。可惜舅父的诗稿未能保存下来。早些年,我问过几次会写旧体诗的表弟,他说他也看过,但后来不知所终。

记忆中的舅父性情似乎不及戴先生豁达。那么,舅父诗跟戴先生诗的味道也应该有所不同吧。舅父一辈子怀才不遇坎坷不断。后来形势好转了,一心想着要平反要恢复工作。但当初被迫自愿精简下放也是“自愿”啊,如今哪里能如他的愿呢。舅父便一直郁郁寡欢,六十出头就很失望地离开了这个世界。我们读戴先生诗却仍然能感受到从残存劫灰中传递出来的温暖和爱,感受到诗人睿智双眼透过沉沉迷雾所看到的希望与光明。艰难苦累无须说,别妇抛雏恨断肠。韩信不辞胯下辱,丈夫能屈亦能伸。雾散云收定有时,光明大地任驰奔。从心底里从人的骨血中流淌出来的诗,那真是人生前行路上不倒的旗帜啊。从陈竞女士的文章中得知,曾经受尽坎坷屈辱的戴先生晚年生活幸福,耄耋之年方寿终正寝。

还记得舅父被公社民兵五花大绑揪到台上挨斗的场景,当时舅父有一条罪状就是对社会不满写有“反诗”。我不知道戴先生的诗在外孙女的回忆文章中贴出来是不是第一次公诸于世。依常识判断,他这些诗跟陈寅恪、李锐老的诗一样,在当初那个很特殊的年代也必然是秘不示人,那可是货真价实的“反诗”啊。

五

“反诗”就是思想内容上逆政治潮流而动的反动诗歌。潮流具有集体性、感染性。若有人不被感染不愿随波逐流自甘游离于集体之外,自然就属于“反动”。比如,当大家不管是出于主动还是无奈,对一时人物、事件都争先恐后大唱颂歌的时候,你写出的却是表明异见表示不满表达愤怒的诗,这无疑便是“反诗”。

潮流总是一时的,有周期性。时过境迁,“反诗”就可以正面读了。陈寅恪、李锐、戴瑞生他们那些“反诗”今天读来就能唤醒我们对那个时代的真实记忆。曾经一度响彻天下震耳欲聋的欢乐颂还有多少人打心底里喜欢呢?

文章憎命达,愤怒出诗人。政治潮流铺天盖地之时,万千颂歌有真有假多半是假,而清醒者于苟且偷生的哀怨凄切中写在自己心底的愤怒则绝少虚情假意。

“反诗”宜正读,诗最贵真诚,这便是读陈、李、戴三位的诗能让我留下极深印象引发很多思考的缘由。

以“政治动物”自居的李锐老离不开政治,被大家视为决绝政治潜心学问的典范陈寅恪离不开政治,我们浏阳乡下的戴瑞生先生离不开政治。谁能离得开政治或者说谁能躲得开政治呢?离得开躲得开的只能是“肉食者谋之”的政治决策,但任何一个人都无法离得开躲得开政治决策带给整个社会带给具体每个人有形无形积极消极的深刻影响。

“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”。天外又有天,除了国内政治,还有国际政治呢。网上鹅粉乌粉不正撕得厉害吗?政治就是一种态度,一种关系,一种选择,也是人的一种属性。政治就在身边,就在近处,就在自己心里。

美好的诗与人生的远方何以相提并论?眼前的苟且果真是诗和远方的对立面?政治距离我们到底是远还是近?无奈之下,苟且偷生算不算是人生智慧?

想到自己读到的三位前辈的诗,在心里头捋了捋,糊涂账并没有捋得清楚,脑壳里依然是乱麻一团。倒是又想起陈寅恪关于“苟且”的一段妙论:

我们这块土地,这些人,终其一生大多所行,不过是苟且二字,所谓风光,不过是苟且有术;行路坎坷,不过是苟且无门,基本不过如此而已。(见《陈寅恪的最后二十年》)

人生处处尽苟且,曾经苟且赖有诗。(作者:读石人)

海报分享

海报分享