共工新闻社9月1日电(记者 :蔚楠 执笔:张强)在河南省新县四角曹门湾,“红25军军魂”吴焕先的名字,是刻在土地里的记忆,更是融在人心间的精神坐标。他的“军魂”担当,始于对阶级的决裂,显于革命最艰难的时刻,更在故乡人的传承中愈发鲜活。

吴焕先的“破家干革命”,从不是简单的财产舍弃,而是对自身阶级的彻底背叛。出身富裕家庭的他,目睹底层百姓的苦难后,毅然选择站在穷人一边:他带头打土豪、分田地,带领家乡的穷苦兄弟们反抗压迫,还在当地建立起鄂豫边区第一个党支部,让革命的星火在大别山腹地率先点亮。这份冲破阶级束缚、为劳苦大众谋出路的勇气,成为他革命生涯的起点,也埋下了“军魂”的精神底色。

1932年10月,红四方面军主力转移后,鄂豫皖苏区陷入困境。危急关头,吴焕先受组织任命担任鄂东北游击总司令,他与鄂东北道委书记徐宝山紧密配合,在省委书记沈泽民的领导下,扛起重建红25军的重任。彼时苏区兵力分散、物资匮乏,他走遍鄂东北的山林村落,收拢失散红军战士、发动群众支援革命,从整合武装力量到建立临时补给点,每一项工作都亲力亲为,最终为红25军的重建奠定了坚实基础——正是这份临危受命不退缩、绝境之中敢担当的魄力,让他成为红25军当之无愧的“军魂”。

这份“军魂”的凝聚力,在长征途中更显珍贵。据众多红25军老战士回忆,长征路上无论遭遇敌军围追堵截,还是面临缺粮断水的困境,吴焕先始终是队伍的“核心”:他带头冲锋在前,用“革命理想高于天”的信念鼓舞士气;他关心战士冷暖,常把仅有的干粮让给伤员,用行动将分散的力量拧成一股绳,支撑着红25军率先抵达陕北,为长征胜利作出重要贡献。

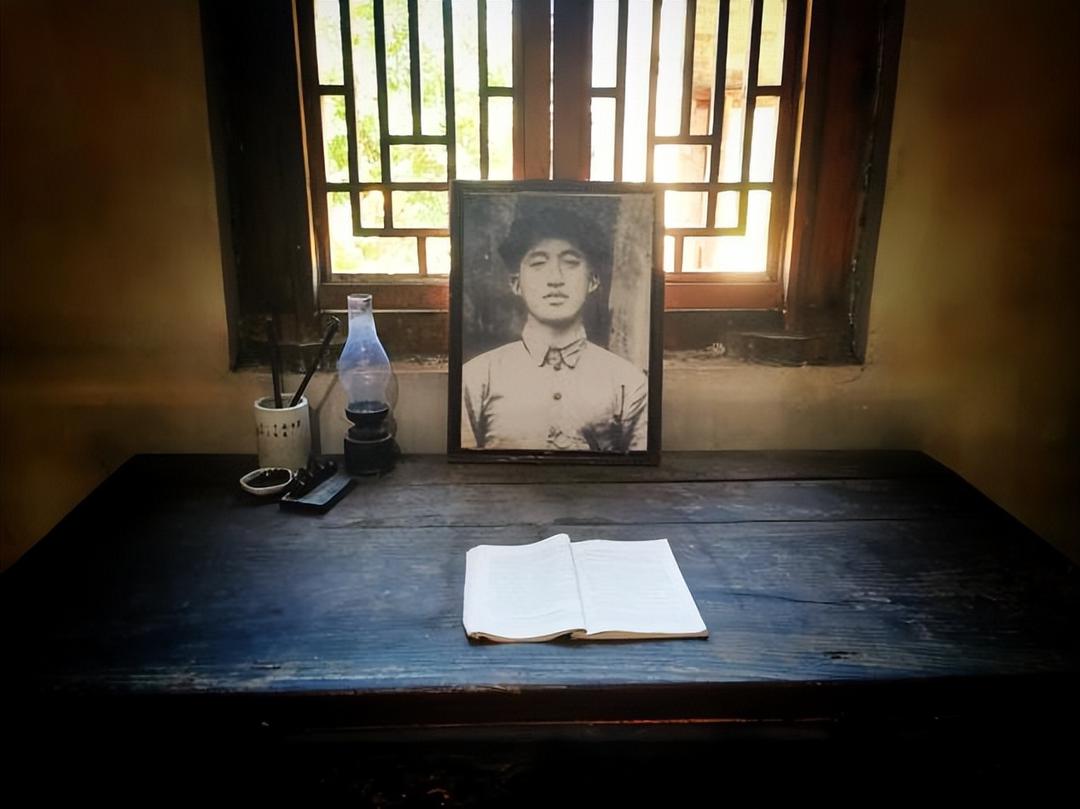

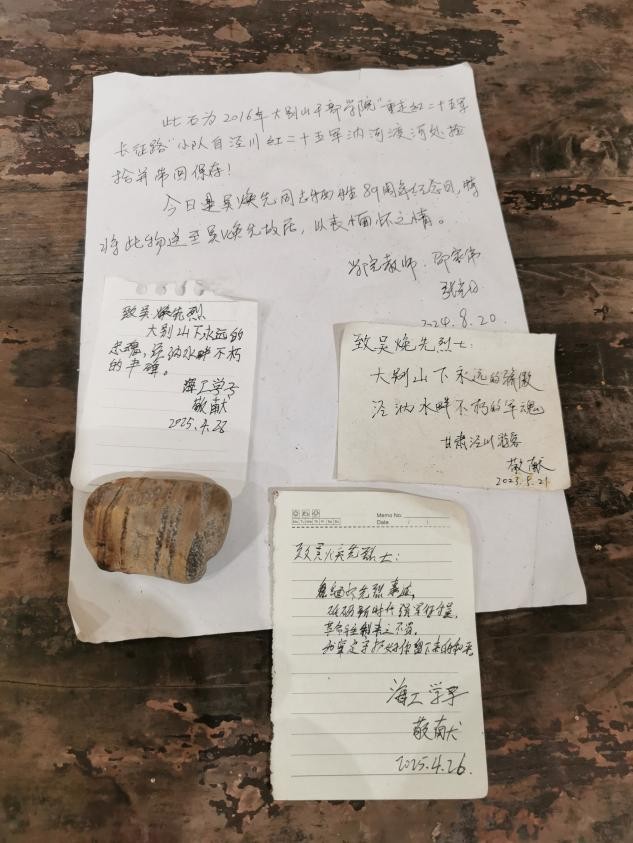

如今,在吴焕先的故乡四角曹门湾,这份敬意与精神依旧滚烫。小分队刚踏入村落,村民们便热情围拢过来,你一言我一语地讲述他带领穷人闹革命、重建红军的事迹,还主动为大家指引寻找吴焕先故居的方向,生怕大家错过任何一处承载记忆的角落。当吴焕先烈士的后人得知大家是专程来瞻仰故居、追寻先辈足迹时,更是难掩热忱:带着小分队成员详细还原了吴焕先“破家干革命”的历程——从背叛阶级、带领乡亲反抗压迫,到成立鄂豫边区首个农村党支部的过往,让先辈的赤诚与勇气在讲述中愈发清晰;随后还与小分队成员亲切合影,让这份跨越时空的精神联结,在笑容与握手间变得格外真切。

而作为“大别山二十八年红旗不倒中心地”的新县—鄂豫皖苏区首府所在地承载着更为波澜壮阔的革命历史。鄂豫皖苏区是中国共产党在土地革命战争时期领导创建的重要根据地之一,这里诞生了多支红军主力,在中国革命史上具有举足轻重的地位。

从1921年到1949年,在党的领导下,鄂豫皖苏区经历了无数次战斗与磨难,创造了“二十八年红旗不倒”的伟大奇迹。这里曾是仅次于中央苏区的第二大革命根据地,鼎盛时期建立了26个县的革命政权,主力红军发展到4.5万余人。土地革命时期,这里先后进行了五次反围剿和游击战,面对蒋介石“血洗大别山”的残酷“清剿”,苏区军民凭借着坚定的信念和顽强的意志,经受住了严峻考验。这一切,都源于人民群众对中国共产党领导下革命军队的无限信任和深厚感情。

走进鄂豫皖苏区首府博物馆,丰富的史料、生动的场景复原,全面展现了那段波澜壮阔的历史。从黄麻起义的星星之火,到红四方面军、红二十五军的成长壮大;从苏区军民的并肩抗敌,到在艰难岁月中坚守革命火种、延续斗争血脉,每一段历史都震撼人心。在这里,走出了1位元帅、570位开国将军(包含曾经在大别山战斗、工作过的将领),200万人参与战斗,100多万人牺牲 ,书写了“家家有红军,村村有烈士,山山埋忠魂,岭岭书丰碑”的壮丽篇章。2019年9月16日,习近平总书记来到鄂豫皖苏区首府烈士陵园和鄂豫皖苏区首府革命博物馆,作出“鄂豫皖苏区根据地是我们党的重要建党基地,焦裕禄精神、红旗渠精神、大别山精神等都是我们党的宝贵精神财富”的光辉论断,并留下“两个更好”的殷殷嘱托,即把革命老区建设得更好,让老区人民过上更好生活 。这不仅是对老区人民的深情牵挂,更是激励老区人民传承大别山精神,感恩奋进、奋勇争先的强大动力。

在新县的参观,对重走红25军长征路的蚌埠市大慈义工协会和宁国市新四军研究会的志愿者来说,是一次意义非凡的“寻魂”之旅。从吴焕先故居感受个体信仰铸就的军魂,到鄂豫皖苏区首府博物馆读懂群体坚守撑起的红旗,他们深刻领悟到,长征精神的源头,正是无数像吴焕先这样的革命者,在大别山二十八年的浴血斗争中,用生命与信念筑牢的精神根基。这片土地上的红色精神,将永远激励着人们不忘初心,砥砺前行。

作者:蔚楠 张强

供图:共工新闻图片库

海报分享

海报分享