9月 23日,在位于纽约的联合国总部,第 80届联大主席贝尔伯克在第 80届联合国大会一般性辩论开幕式上发言

文/《环球》杂志记者 吴美娜

编辑/马琼

第80届联合国大会9月9日下午在纽约联合国总部开幕,新一届联大的主题是“携手共进:促和平、发展、人权八十载,继往开来,再谱新篇”。

追求和平乃至永久和平是人类永恒的理想和愿望。自16世纪以来,来自不同文明、不同国度的思想家、政治家试图通过创建国际代表机构、尊重国际法、仲裁甚至创建国际警察来确保实现长期和平。直到20世纪前半叶,在经历两次世界大战之后,联合国作为战后国际秩序的重要基石终于应运而生,它凝聚了人类对和平与发展的共同期盼,也承载着维护国际公平正义的历史使命。

国际关系的无政府状态到有秩序体系

人类文明的进步推动国家间的关系不断发展,也推动国家间秩序的建立和完善。回顾历史,现代国际秩序构建的尝试发端于欧洲大陆。

15世纪到17世纪,欧洲的船队出现在世界各个大洋上,寻找着新的贸易航路和贸易对象,以发展新生的资本主义。随着新航路的开辟和大航海时代的到来,各个大洲之间相对孤立的状态被打破,世界开始连为一个整体。同时,贸易的拓展和资本的发展也不断激化欧洲内部以及世界主要大国之间的矛盾。这期间,欧洲几百年来宗教和政治矛盾不断积累,爆发了“三十年战争”。

正如瑞典国王古斯塔夫二世所说:“各个小型的战争在这里汇集成一个全面的欧洲战争。”1648年10月24日,元气大伤的双方达成和解,缔结了《威斯特伐利亚和约》,承认了神圣罗马帝国统治下许多邦国是独立的主权国家,确立了现代国际关系中的国家领土、主权与独立等原则。《威斯特伐利亚和约》的签订标志着近代意义上的国际社会(威斯特伐利亚体系)形成,开创了以国际会议的方式解决国际争端的先例,也为以协商等和平方式解决国际争端提供了范例。

随着欧洲大陆保守势力和资产阶级之间矛盾的不断加深,战争再次降临欧洲。19世纪初,拿破仑用战争向欧洲“输出革命”,但遭到欧洲封建君主们的联合对抗、镇压。拿破仑帝国崩溃后,欧洲大陆呈现出新均势格局,建立起持续近百年的欧洲协调体系——维也纳体系。

学界分析称,维也纳体系恢复了欧洲的封建统治,把已经解放的民族重新置于战胜国的压迫之下,是一种历史的逆流和反动,但首创了“总决议书”(国际会议结束时参加国签字的一项总结性文件),将欧洲各国纳入到一个共同的体系中承担责任和义务,国际外交活动也被纳入一个更有序的轨道。

逆流阻挡不了历史前进的步伐。欧洲1848年革命沉痛打击了欧洲封建统治,维也纳体系最终瓦解。伴随着世界资本主义体系的形成,资本主义向帝国主义加速过渡,资本主义世界政治经济发展不平衡的规律愈发凸显,强国之间的力量对比发生变化,造成新的矛盾,两大军事集团形成,导致第一次世界大战爆发。

一战期间,美国一些和平团体积极主张建立一个调解国际纠纷的机构,并得到美国总统威尔逊的赞成和支持,他提出“十四点原则”作为“建立世界和平的纲领”,倡导建立国际联盟(国联),以协调解决世界范围内的国际问题,进而制止战争和冲突。一战后,1919年4月,巴黎和会通过了国际联盟盟约。1920年1月,《凡尔赛和约》生效,第一部分就是国际联盟盟约,宣告国际联盟正式成立。

国际联盟虽是各国为防止武装冲突、加强普遍和平与安全而建立国际机构的第一次尝试,但在实践中并未真正起到维护和平的作用,更多只是帮助大国重新划分势力范围,巩固了战后世界体系。

随后,巴黎和会及华盛顿会议上确立的“凡尔赛-华盛顿体系”,在诸多国际问题领域学者眼中,仅是确立了帝国主义在欧洲、西亚、非洲、东亚以及太平洋地区的统治秩序。这种势力范围的再划分不但没有消除各大国之间的矛盾,反而为更大的冲突埋下了种子。正如法军元帅福煦所预言:“这不是和平,而是20年的休战。”

这是 9月 18日拍摄的位于纽约的联合国总部外景

世界大战呼唤有效遏止全球性危机

国际联盟成立之初便由英、法等少数大国所控制,成为大国的工具。面对20世纪30年代德、意、日法西斯同盟的形成和对外扩张,英、法等国推行绥靖政策,以牺牲弱国、小国领土和主权为代价,致使国联陷于瘫痪,也加剧了帝国主义世界的全面危机。最终,德、意、日法西斯国家加快争夺世界霸权、对外侵略扩张,导致了第二次世界大战的爆发。

这场战争,是全世界反法西斯力量与法西斯势力之间进行的一场殊死搏斗。与人类历史上发生过的战争相比,这场战争可谓“空前”——先后有60多个国家和地区,共20多亿人口被卷入战火之中,战争中军人死亡达2200万人,平民死亡约5000万人,参战国物资总损失价值达4万亿美元。影响到人类社会的各个方面,深刻改变了人类历史。如何遏止战争、实现长久和平成为彼时国际社会的共同期待。

1941年6月,英美法等“同盟国”的代表在伦敦签署《同盟国宣言》,宣告不与德、意、日法西斯“轴心国”单独媾和,提出了维护和平、制止侵略和促成国际合作的原则。这是向制订一项各国人民所公认的和平宪章、并建立相应的国际组织迈出的第一步。随着二战范围进一步扩大,英、美迫切需要进一步协调反法西斯战略。1941年8月,英国首相丘吉尔和美国总统罗斯福签署《大西洋宪章》,首次公开提出了建立战后国际秩序的设想。

1942年1月1日,正在对德、日、意法西斯作战的中、美、英、苏等26国代表在华盛顿发表了《联合国家宣言》,表示支持《大西洋宪章》,并首次使用“联合国”一词作为同德、意、日法西斯“轴心国”作战的各国的总称。

1943年10月30日,中、美、英、苏4国在莫斯科发表《普遍安全宣言》,提出尽速建立一个普遍性的国际组织,以维护国际和平与安全。

1944年8月至10月,苏、英、美3国和中、英、美3国代表先后在华盛顿的敦巴顿橡树园举行会议,提出了组织联合国的方案,并拟定出《联合国宪章》的基本轮廓。

1945年2月,苏、美、英在苏联雅尔塔会晤,决定于当年4月25日在美国旧金山召开《联合国宪章》制宪会议。1945年4月25日,“联合国国际组织会议”在美国旧金山开幕,包括中国在内的50个国家的288名代表出席大会。6月25日,与会代表一致通过了《联合国宪章》。会议从4月25日开幕到6月25日通过宪章后闭幕,整整持续了两个月。

签字仪式于1945年6月26日举行。中国代表第一个在宪章的中、法、俄、英、西5种联合国正式语言文件上签字。随后是法、苏、英、美4国代表依次签字,然后才是与会的其他45个国家。同年10月24日宪章开始生效,联合国正式成立。包括后来补签的波兰在内的51个国家成为联合国创始会员国。

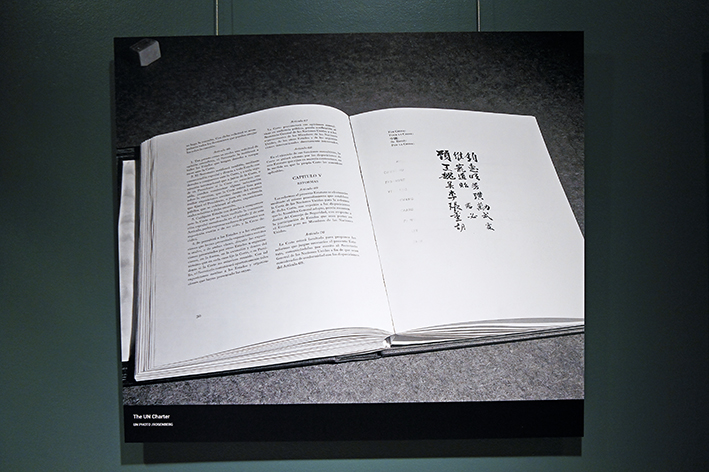

这是9月18日在位于纽约的联合国总部拍摄的“重振旧金山精神”展览的《联合国宪章》图片

团结一切正义力量构建全球治理体系

连续两次世界大战带给人类史无前例的惨痛经历和深刻教训,让刚刚走出世界反法西斯战争的各国人民对旧的世界秩序深恶痛绝,促使人们更加认真思考人类社会的未来:如何有效避免大规模战争和动乱,如何确保实现长久和平与发展,如何真正维护国际公平正义。

在经历几个世纪的探索后,联合国的成立第一次真正意义上实现了世界各国广泛参与的协商与合作,全球治理掀开新的一页。

作为战时合作的延续,联合国从创建伊始就十分注重加强一切爱好自由与和平的国家、民族之间的团结合作。联合国宗旨——“维护国际和平与安全;发展国际间以尊重各国人民平等权利及自决原则为基础的友好关系;进行国际合作,以解决国际间经济、社会、文化和人道主义性质的问题,并促进对于全体人类的人权和基本自由的尊重”,是战争给予人类的启示。

作为联合国的发起者之一,彼时的美国能够积极响应国际社会(特别是主要国家)的需求,凝聚共同利益,尽可能扩大二战国际合作。雅尔塔会议后,罗斯福向世界宣布,联合国作为世界性组织,是对“单方面行动的体制、排他性同盟、势力范围、力量均衡以及数百年屡试无效的一切其他权宜之计”的否定。

在此基础上,罗斯福不断加强与苏联、英国、中国的协调互动,消除大国间差异,推进确立联合国大国一致原则和安理会常任理事国否决权等重要决策模式。他曾就二战话题表示:“假如没有中国,假如中国被打垮了,你想一想有多少师团的日本兵可以因此调到其他方面来作战?他们可以马上打下澳洲,打下印度……他们可以毫不费力地把这些地区打下来,他们并且可以一直冲向中东……”

中国也积极就民族独立问题与英美展开协商,积极创造条件让更多的中小国家和被压迫国家发出自己的声音,以实现国际组织的广泛性。1945年,中国共产党代表董必武赴旧金山参加《联合国宪章》制宪会议前发表讲话,向国际社会表明中国共产党和中国人民“爱好和平,力求民主团结”。会议上,中国代表为维护殖民地和半殖民地人民的利益仗义执言,主张将“独立”作为托管制度的目标写入宪章,在创建战后国际秩序的过程中留下深深的中国印记。

纵观联合国创建的历史进程,有国际问题领域学者总结称,符合国际体系要求的权力结构是保障国际制度有效性的前提,响应国际社会的需求是保证国际制度合作性的基础。和平与发展是世界各国人民的共同事业。联合国的建立是正义的,是伟大反法西斯战争的重要胜利果实,表达了人类力图维护世界和平的强烈愿望,是反法西斯联盟各国人民愿望和智慧的体现。

联合国的诞生,是近现代国际关系、国际体系演变的结果,也是全人类千百年历史的映照。和平、发展、公平、正义、民主、自由,是全人类的共同价值,也是联合国的崇高目标。“战争起源于人之思想,故务需于人之思想中筑起保卫和平之屏障。”铭刻于联合国教科文组织总部大楼前石碑上的这句话,时常警醒着世人。回望联合国诞生之路,融合诸多文明的共性和智慧,人们更能理解“同舟共济”“互利共赢”“美美与共”“人类命运共同体”等理念和思想的价值所在。

“第二次世界大战结束前后,国际社会作出的最重要决定就是成立联合国。”中国领导人8月30日会见来华出席2025年上海合作组织峰会的联合国秘书长古特雷斯时指出,历史启示我们,多边主义、团结合作是解决全球性难题的正确答案。我们要重温联合国创立初心,重申对《联合国宪章》宗旨和原则的承诺,推动联合国在新形势下重振权威和活力,成为各国协调行动、共同应对挑战的主要平台。

海报分享

海报分享