央视网“小央画话”栏目以“漫画+话说”的形式,讲故事、聊健康、谈热点,传递社会正能量。其评论区常年“冒热气”,众多读者在读完漫画后,留下体会感悟。

“小央画话”团队成员霍欣蕊、杨瑞向中国记协“文有新风”栏目来稿,讲述经验思考。

本栏目长期征稿,详细信息附文末。

文有新风丨谁家评论区这么黏人?

本文作者:霍欣蕊 杨瑞

“看完这组图,突然就不难过了。”

“我妈也会这么说,但我从来不敢反驳,谢谢你们帮我画出来。”

“你们太懂我了。”

……

这不是读者们发给哪位作家的私信,而是央视网“小央画话”评论区的日常。在一个动动手指就能迅速划过上百条内容的时代,怎样让读者停下来,认真看完并写下心里话?

答案藏在一张张“不喧哗却走心”的画里,也藏在每篇稿件的评论区互动里。

1

让读者留下来,也让读者说下去

“小央画话”是一个以“漫画+话说”形式传递正能量、分享社会热点的栏目。

经过三年打磨,栏目构建起三条稳定内容线——大健康、社会议题、节点策划。今天聊肩颈僵硬,明天剖社会热梗,逢节假日还会准点送彩蛋……这些内容往往聚焦读者关心、想看、爱聊的话题,画风轻、力道准、主题巧。

“小央画话”有两个最朴素的目标:让读者留下来——觉得这条内容和自己有关;让读者说下去——传递情绪、经验、观点,在评论区形成良性互动。

读者,是“小央画话”的朋友、家人与老师。为此,“小央画话”从源头、节奏、内容3个方面做了互动设计。

首先,找准情绪锚点,从源头埋好“钩子”。

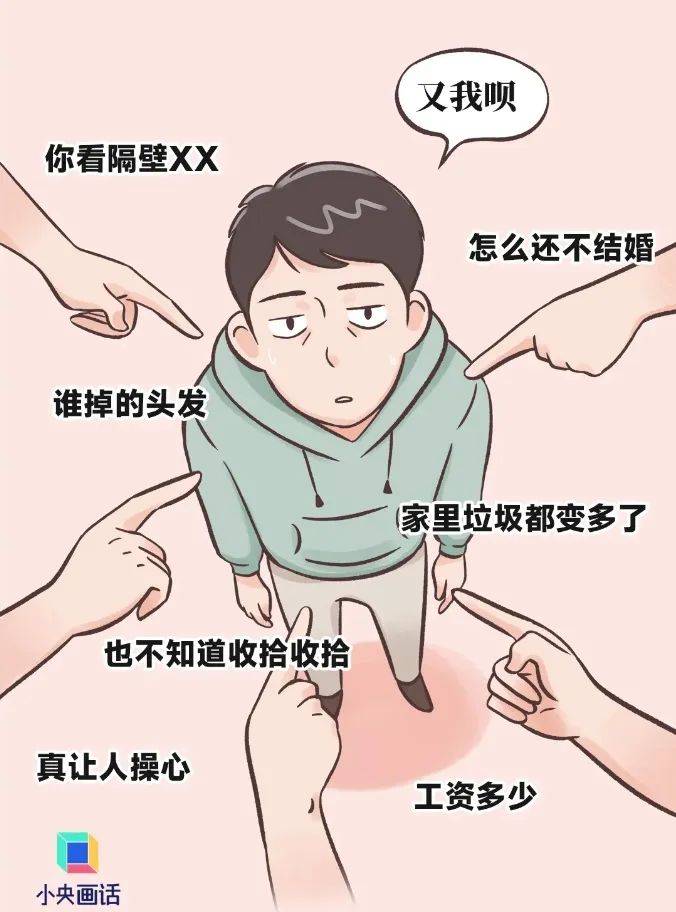

“小央画话”的内容通常从真实情绪出发,主题不假大空,讲述不用官话套话。比如春节期间发布的《》,聚焦大众过年回家可能产生的疲惫情绪——被催婚、被打断、被误解、被拿来比较……“小央画话”没有站在“要懂父母”的立场批评任何一方,而是温柔拆解每一个情绪背后的根源,试图告诉读者——你不是一个人。

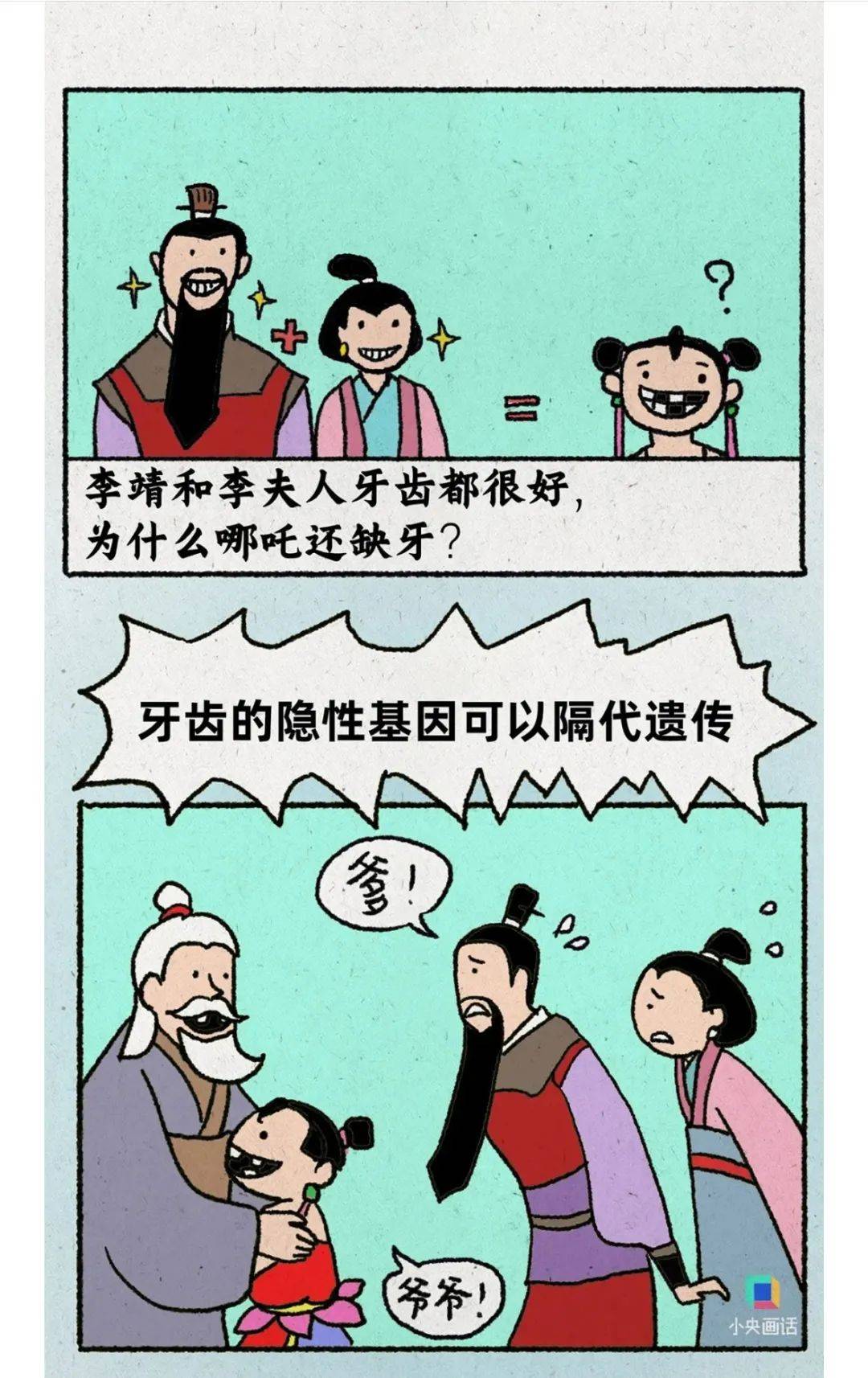

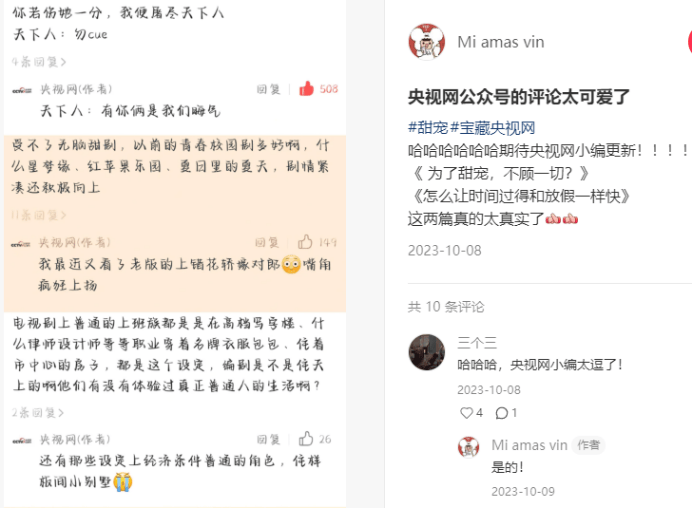

巧用热梗,给画面留白。“小央画话”的画面里会特意加些“喜闻乐见”的梗或细节,比如用电影或电视剧中的人物、名场面帮助读者更好地理解内容,或者化用某句“网梗”,让内容更具趣味性。

有时候一个小对话框、彩蛋或短短的吐槽,就足以让读者忍不住评论一句——“这个我看过”“小编懂我”“冲浪一线”。

结尾提问,给文案留话口,为互动做铺垫。“小央画话”的结尾常用引导式提问,比如:“你有过类似的瞬间吗?”“你是怎么处理的?”“你今年过年回家吗?”邀请读者参与评论区互动,分享自己的真实感受与体会。

其次,在节奏上,有意识地“养互动”。

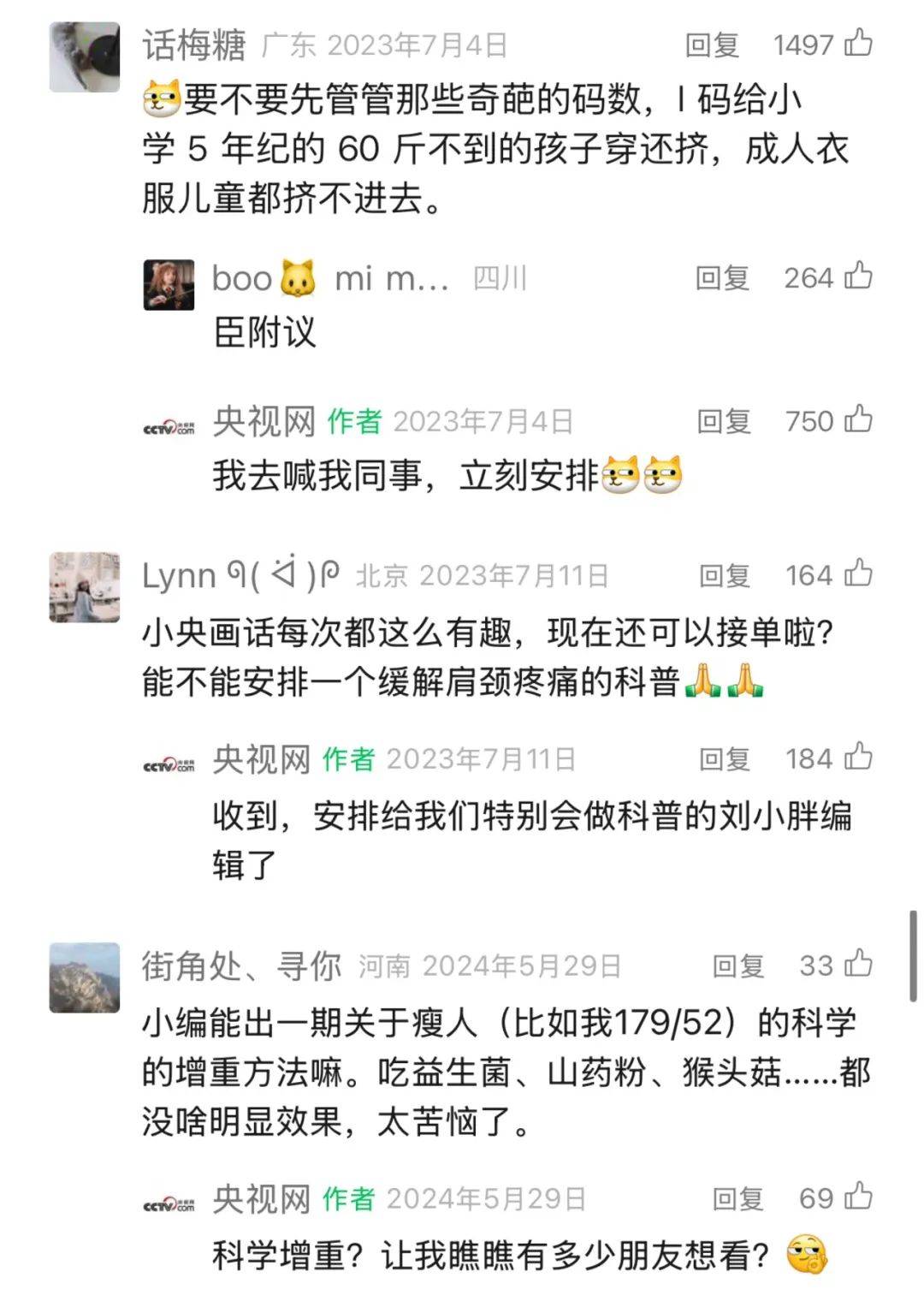

内容发出后,“小央画话”会在5分钟内放出评论,选一条认真或有趣的留言做回复,其他读者刷到这里就能知道——说话可以被“小央画话”看到,认真说话可以被“小央画话”回复。

如果有网友留言写得好(比如故事丰富、角度新颖),“小央画话”会第一时间点赞、回复,并且人工置顶,鼓励更多人认真分享,而不是水一句“哈哈”。

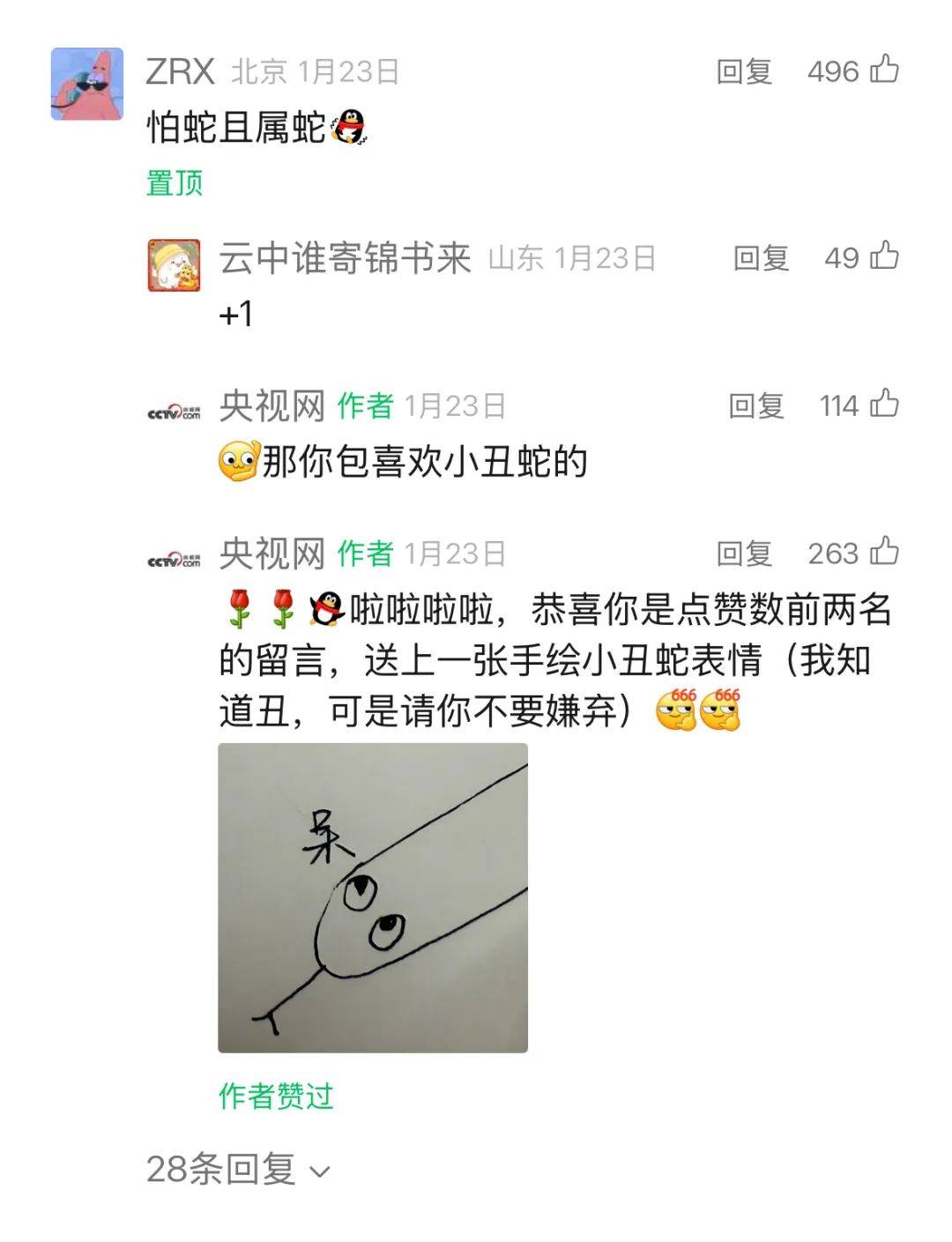

比如,今年春节期间,“小央画话”“小央画话”专门设计了一个文末互动:评论区点赞最高的读者,将收到作者在设计过程中画的“小蛇‘丑’图”一张——手绘的,真的很丑。

这个“假抽奖”,其实是一个轻松的引子。通过它,“小央画话”不仅打破读者开口的心理门槛,也让评论区十分自然地“热”了起来。

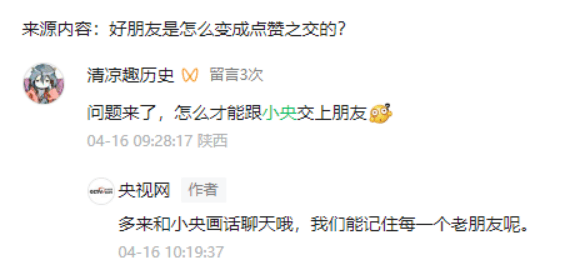

最后,做评论区的“活人”,真心换真心。

为了当好读者“聪明又有趣的朋友”,“小央画话”偶尔会“皮”一下,让大家知道,对面也是会犯懒、会自嘲、会在深夜赶稿的普通人。只有真实的交流,才能拉近与读者的距离,让其对账号产生黏性。但“皮”只是外表,真诚才是底色。

2

好的评论区,是“养”出来的

或“皮”或“走心”的互动方式,慢慢把“小央画话”的作品评论区“养”出了独特气质——不像一般评论区吵闹,也不靠无意义地刷表情来凑热闹。

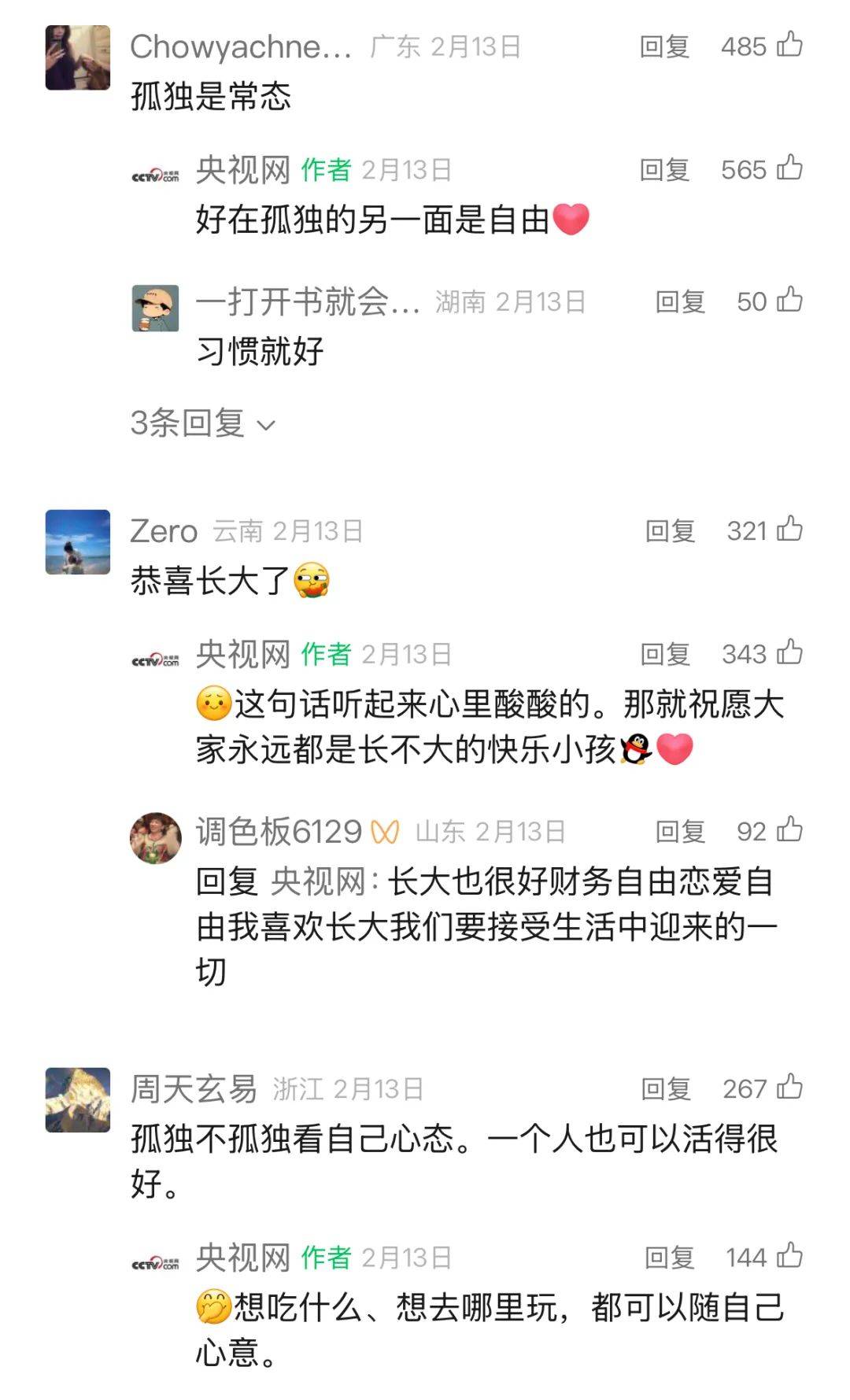

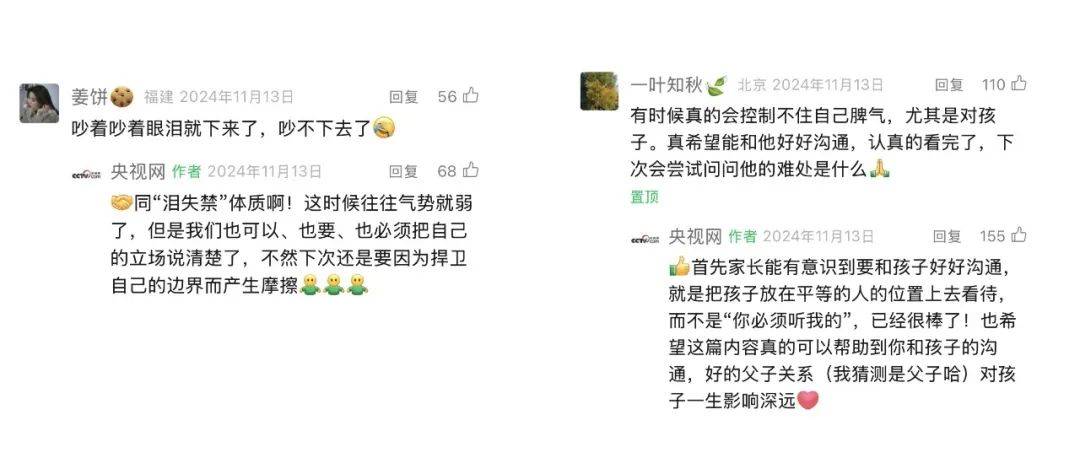

每条稿子发出后,小编们会用安慰、共情和适度的补充认真回应每一条真实的呼声:

当有人在深夜留言“今天累到想哭”时,“小央画话”递上一句“辛苦啦,烤红薯的香味已经给你预留”。

读者分享社恐困扰,“小央画话”不会丢一堆大道理,而是先回复“你把‘想开口却卡壳’形容得太到位了,我们也常这样”,让他知道“我懂你”。

如果对方提到具体困惑——“毕业两年还找不到自己节奏”,“小央画话”会附上一条“初入职场自救”文章链接,再顺带提醒“可以先挑一个最小动作试试,比如‘下班后先给自己留30分钟不被打扰’”。

有人写下上千字讲家庭矛盾,“小央画话”会分段回复,用“听到了你的难”“这一步很勇敢”“如果需要,你随时回来留言”,让对方知道“小央画话”永远是他可靠的倾诉对象。

这些回复没有模板,却有共同的原则:先接住情绪,再给指引,保留对话余地。正因如此,不少读者留言“被懂了”“感觉有人陪”。下一次,再遇到相似情绪,或许他们的第一反应就是回到这里。

真心换真心,一来一回,评论区就有了黏性,也长出了生命力。

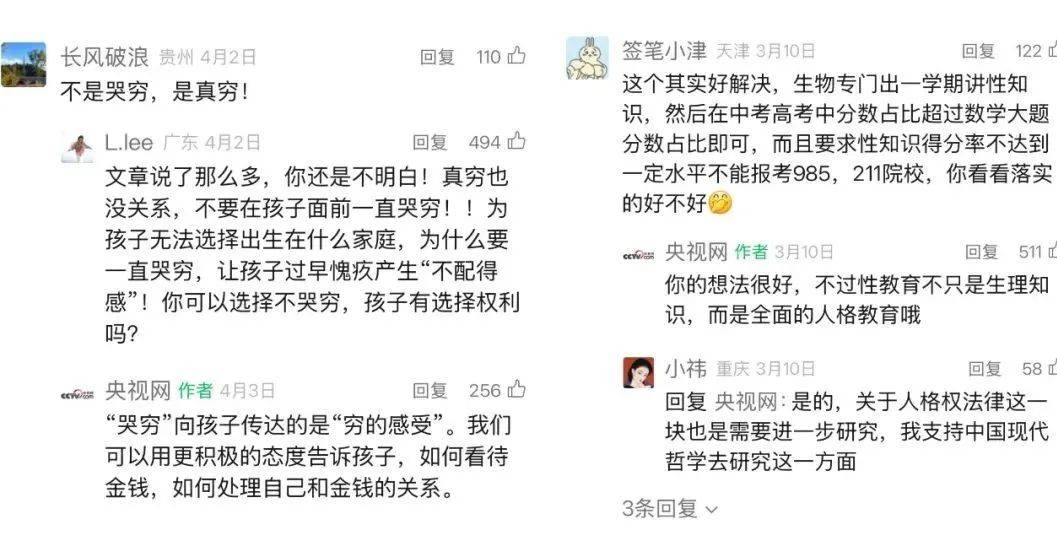

有时候,读者也会有不同的意见。这个时候“小央画话”不会假装没看见,更不会直接“怼”,而是进一步补充背景或数据,引导讨论回到事实,而不是“官方喊话”。比如在讨论未成年人性教育内容、金钱观等内容时,有读者的留言理解有偏差,“小央画话”也会在评论区进一步解释自己的观点,补充信息,消除误会。

很多时候,你能看到读者分享自己的亲身经历,或为稿件补充一个新角度。我们的评论区向所有善意的讨论开放,这也让评论区的“楼层”越盖越高。

从一个小细节,便能说明读者对栏目的记忆度——过去常有人把品牌叫成“小央画画”,但如今留言里几乎都是“小央画话”,“画”是内容,“话”是小编和读者的交流与交心。

这一改口看似微小,却意味着我们真正让读者们记住了。

互动做得好,数据不会差。有时候,一条走心的评论,甚至比单条内容传播得更远。“小央画话”的评论区不缺“有效讨论”,一条高赞长评往往被截图、二次传播,带动整个作品再度出圈。

对内容团队来说,这片评论区还是天然的选题库和复盘室——不是每个话题都能引发互动,不是每篇内容都有人愿意说话。这对于小编来说,恰恰是好事。

从评论区的讨论里,我们能进一步深挖读者的偏好。评论冷清,是一种反馈;争议突起,更值得复盘。

互动,不只是为了热闹,它逼着你不断反问:“这选题真的好吗?这内容经得起推敲吗?”读者的进一步讨论,往往也会成为“小央画话”下一个选题的方向。

到底如何“养”出优质评论区?

答案无非两点:足够真诚的邀请和持续在线的回应。用“留白、留口子、留心力”的方法,把评论区做成“留客厅”——读者愿意停、愿意说、愿意回。

海报分享

海报分享