深化改革构建高质量供给体系

|

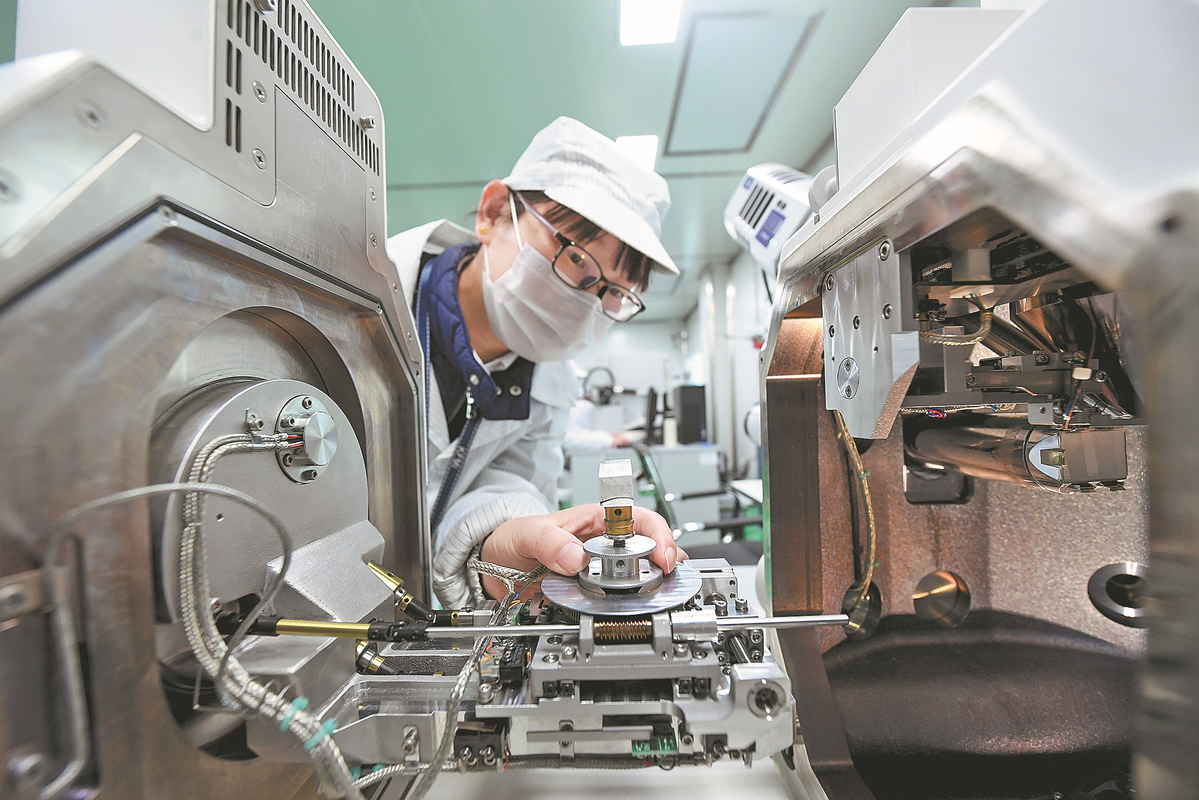

供给与需求的动态平衡是经济高质量发展的基本要求。习近平总书记指出,要坚持供给侧结构性改革这条主线,使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场,提升供给体系对国内需求的适配性,以高质量供给满足日益升级的国内市场需求。中央经济工作会议明确提出,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,推动高水平科技自立自强,加大宏观调控力度,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革。这些重要论述不仅指出了加快构建高质量供给体系在我国扩大内需战略中的重要地位,也为实施扩大内需战略提供了明确的抓手。 供给和需求是经济发展的一体两面,也是我国经济实现质的有效提升和量的合理增长的重要着力点。供给满足需求,又创造需求。供给侧有效畅通可以打通循环堵点、消除瓶颈制约,满足现有需求并进一步引领创造新需求。推动供给和需求高水平动态平衡关键在于高质量供给。越是面临复杂形势和不确定因素,越要坚持系统观念,顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,强化科技自立自强,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,推动供需在更高水平上实现良性循环。这是推动经济持续回升向好的重要保证,也是激发高质量发展内生动力的关键。 发展永无止境,供给端质量提升和结构升级也永无止境。当前,我国已转向高质量发展阶段,大部分领域“有没有”的问题基本解决,“好不好”的问题更加突出,针对当前供给存在卡点、堵点、脆弱点,供给结构不能适应需求结构变化等问题,必须找准关键方面,坚持立破并举、统筹布局、深化改革,加快构建高质量供给体系,更好引领和创造有效需求。在这一过程中,我们既要聚焦补短板,在我国对外依赖度较高、可能会出现断供断链的领域,加快实现技术突破,又要聚焦固底板,在有需求但未得到有效满足的领域,如优质品牌商品、绿色生态产品等,通过加大改革力度提升供给质量,还要聚焦锻长板,围绕新产业、新技术、新产品、新业态发展需求,强化体制机制保障,提升供给体系对需求的适配性,实现供需良性互动。 以高质量供给创造有效需求,要在立破并举中推动科技创新。科技创新是推动经济社会发展的“关键变量”,通过科技创新能够增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,以高质量供给更好引领需求,促进供需动态平衡。推动科技创新,要坚持立破并举,既系统谋划全面推进,又聚焦堵点精准发力。一方面,要从制度建设着眼,充分发挥科技创新和制度创新对供给升级的倍增效用,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,强化企业科技创新主体地位,推动各类高质量科技要素向企业集聚,构建体系化全局性科技发展新格局。另一方面,要坚持问题导向,通过深化科技体制改革,破除深层次体制机制障碍,加快清理废除各种不合理不适宜的规定和做法,着力营造良好的创新环境,加大多元化科技投入,扩大国际科技交流合作,充分激发各类要素创新潜力和活力。 以高质量供给创造有效需求,要在统筹布局中优化供给结构。优化供给结构是深化供给侧结构性改革的主要任务,重点在于减少无效供给、扩大有效供给,优化现有生产要素配置和组合,优化现有产品和服务功能,提升供给结构适应性、灵活性和韧性。要坚持统筹布局,既以需求牵引供给结构优化,支持能满足市场需求、弥补供给缺口的产品发展,又以新供给创造新需求,不断塑造发展新优势新动能。我国传统产业具有规模优势、配套优势和部分领域领先优势,是满足消费需求的主力军。要促进数据、人才、技术等生产要素在传统产业汇聚,推进制造业高端化、智能化、绿色化,提高产业价值链水平,提高产品质量和档次,更好满足消费结构升级需求。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是推动供给结构升级的关键力量。要全面提升信息技术产业核心竞争力,推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用,加快发展新产业新产品,引领和创造新需求,释放巨大内需潜力。 以高质量供给创造有效需求,要在深化改革中促进产需有机衔接。加快构建高质量供给体系,本质上是改革问题,基础在人才,关键要优化发展环境、推进要素市场化配置,破除制约供给端自我调整的体制机制障碍,保护和激发微观主体活力,更好推进供给结构优化升级,实现产需有机衔接。人是生产力发展中最为重要、最为活跃的因素,要通过深化改革,畅通劳动力和人才社会性流动渠道,调整优化同现代化建设要求相适应的教育结构、学科专业结构、人才培养结构,建设结构合理、素质优良的人才队伍。要聚焦激发发展动力,营造公平有序的营商环境,完善产权保护、市场准入等市场规则和基础性经济制度,深化“放管服”改革,形成有利于公平竞争的法治环境、政策环境、竞争环境和市场秩序。要深化要素市场化改革,促进城乡要素双向流动,完善金融支持实体经济体制机制,培育发展数据要素市场,改善资本和资源配置效率,促进科技、产业、金融良性循环,促进供给和需求有效对接,把潜在消费和投资需求进一步释放出来。 (本文来源:经济日报 作者:孙华玉 作者系福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员) 责任编辑:董勇_GD002 |

上一篇:促进数字经济和实体经济深度融合

下一篇:移动互联网十年 年轻人大厂围城

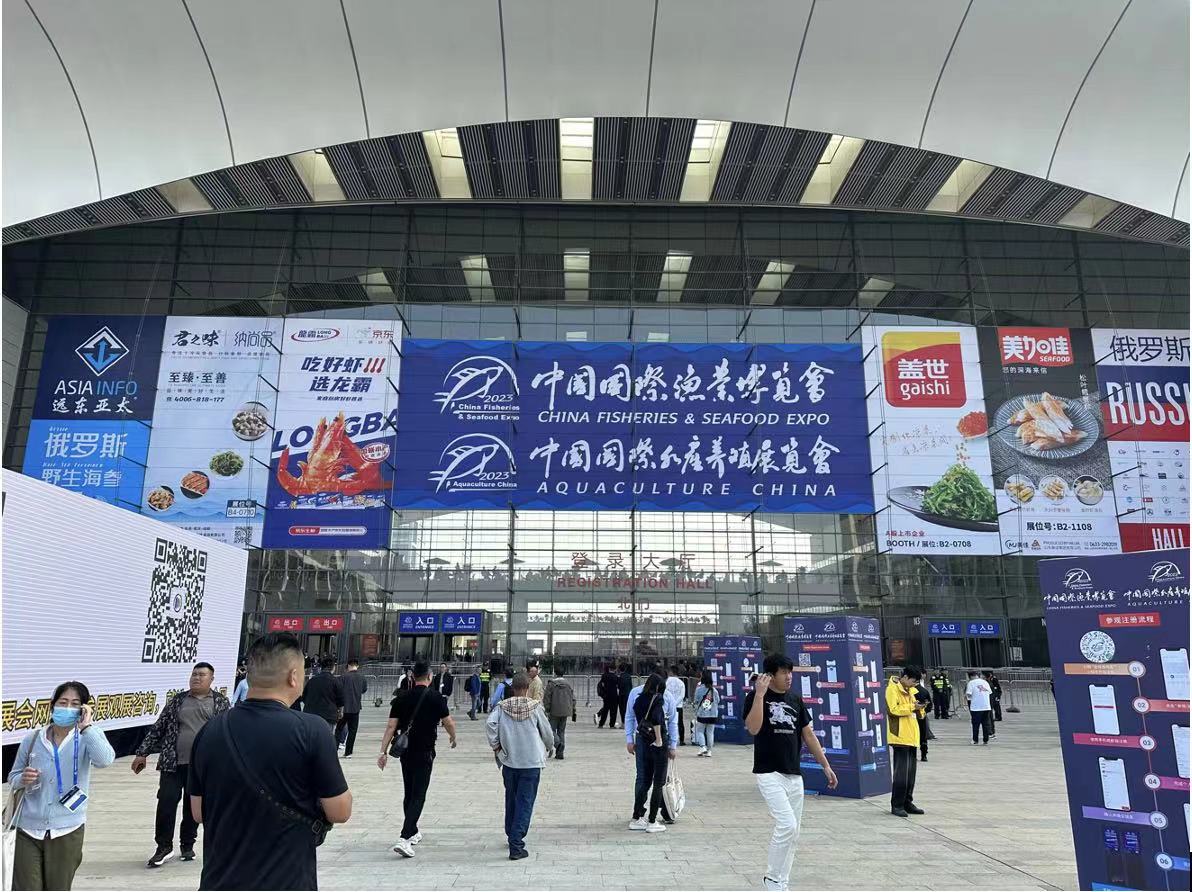

头条阅读

最热资讯

精彩推荐

海报分享

海报分享